Sie können von hier aus zu allen Teilen dieses Themas springen:

PRAP Stern-Dreieck-Steuerung (Teil 1)

PRAP Stern-Dreieck-Steuerung (Teil 2)

PRAP Stern-Dreieck-Steuerung (Teil 3)

Projektieren des Zeitgliedes "Wartezeit"

Motorstrom-Verarbeitung (Projektierung der Vergleicherfunktion)

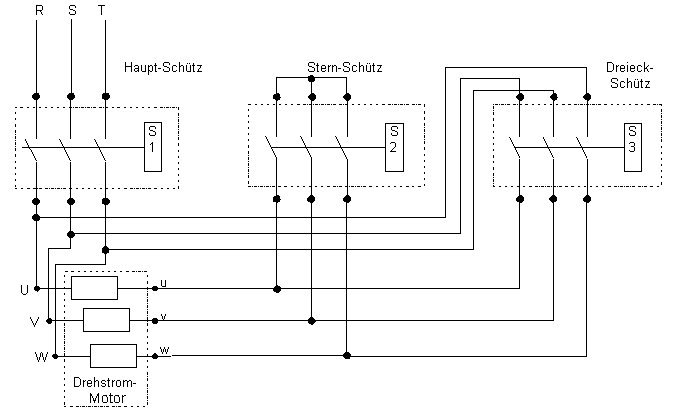

Aus der Schaltung sind das Hauptschütz, das Sternschütz und das Dreieckschütz zu erkennen. Für Anwender des PRAP-Editors, denen Sinn und Zweck dieser Schaltung fremd sind, ist eine

kurze Erklärung[1]

beigefügt.

Ebenso wie bei dem Thema Lampenschaltung beginnt die binäre Prozeßanalyse damit, die Variablen zu bestimmen.

Formulierung der Operationsvariablen......Kurzzeichen

Hauptschütz einschalten/ausschalten..........S1

Sternschütz einschalten/ausschalten............S2

Dreieckschütz ein-/ausschalten.......................S3

Bemerkung: Aus dem Schaltbild sind nur diese drei zu entnehmen. Sollten noch z.B. Signalisierungen an die Warte gewünscht werden, so sind entsprechende Ergänzungen erforderlich. Das Beispiel soll aber einfach bleiben.

Formulierung der Prozeßvariablen.........Kurzzeichen

Ferngesteuert schalten.......................FgS

Motor einschalten..................................Mot_ein

Motor von Hand einschalten.............VHd_Mot_ein

Strom hat Weiterschaltwert erreicht..I_schalt

NOT-Aus.................................................NOTAUS

Bemerkungen:

Die ersten beiden Variablen "liefern" andere Teilprozesse (oder auch nur einer), sie stellen damit eine Verbindung zu diesen "Informationsquellen" her. Solche Variable werden Koppelvariable[2] genannt.

Wenn nicht ferngesteuert geschaltet wird, dann vor Ort von Hand z.B. mit einem Taster. Zu diesem Taster und seiner Dynamik[3] ist später noch zu sprechen.

![[Note]](../graphics/note.png) |

|

Vielleicht will der Auftraggeber eine Zeitsteuerung haben, also nach z.B. 5 Sekunden Anlauf einfach weiterschalten wollen. Dann muß er aber dafür die Verantwortung übernehmen, falls die Weiterschaltung zu Störungen führt.

Die NOT-Aus-Variable ist mit eingefügt, weil es Notsituationen geben kann, die zum sofortigen Abschalten zwingen. Auch sie kann eine Koppelvariable sein aber auch ein Taster.

Eine dem Stern-Dreieck-Anlauf übergeordnete Steuerung (siehe Vorbemerkungen zum Beispielprojekt) soll bewirken, daß das Hallentor zwei Motore steuern: Antrieb "Tor_AUF" (Torbewegung z.B. von links nach rechts) und der Antrieb "Tor_ZU" (Torbewegung z.B. von rechts nach links). Natürlich müssen dort verschiedene Probleme bedacht werden wie z.B. das gleichzeitige Einschalten beider Motore zu verhindern. Das soll hier nicht behandelt werden, vielmehr sind die Variablen zu den

Instanzen "Tor_AUF" und "Tor_ZU"

zu benennen:

...St_Dr_Anlauf..|..Tor_AUF...|...Tor_ZU

================================================

...Mot_ein....|..Tor_oeffn..|..Tor_schli

.....FgS......|.ferngest_AUF|.ferngest_ZU

.VHd_Mot_ein..|..VHd_oeffn..|..VHd_schli

...I_Schalt...|..I_AUF......|...I_ZU

...NOTAUS.....|.NOT_Tast_AUF|.NOT_Tast_ZU

......S1......|.Oeffn_Haupt.|.Schli_Haupt

......S2......|.Oeffn_Stern.|.Schli_Stern

......S3......|.Oeffn_Drei..|.Schli_Drei

..Motor_aus...|..Oeffn_Aus..|..Schli_Aus

Die Weiterschaltbedingungen beim Öffnen (I_AUF) und beim Schließen (I_ZU) des Tores sollen von der Stromerfassung der Motore stammen. Dieses Problem wird nochmals gegen Ende des Themas PRAP Stern-Dreieck-Steuerung (Teil 3) aufgegriffen.

Weiter mit PRAP Stern-Dreieck-Steuerung (Teil 1)

[1]

Ein Drehstrom-Motor enthält drei Spulen-Systeme, drei Wicklungen, drei Phasen. Die Anschlüsse der Wicklungen am Motor sind in der Schaltung mit U - u, V - v und W - w gekennzeichnet, die Wicklungen selbst durch drei Rechtecke. Da Drehstrom aus drei um 120 Grad versetzten, gleich hohen Wechselspannungen besteht, entsteht in einem ebenso um 120 Grad versetzt gewickelten Motorengehäuse durch die drei Wicklungen ein Dreh-Magnetfeld. Die Stärke des Magnetfeldes hängt von der Höhe (Größe) des Stromes ab, der durch jede Wicklung fließt.

Die Drehstrom-Netzanschlüsse R, S und T werden mit den Motoranschlüssen U, V und W verbunden.

Im Sternbetrieb sind die Anschlüsse u, v und w miteinander verbunden, wodurch die Wechselspannung zwischen R und S einen Strom durch die Wicklungen U-u und V-v treibt, die zwischen S und T einen Strom durch V-v und W-w, die zwischen T und R durch W-w und U-u.

Im Dreieckbetrieb sind u mit S, v mit T und w mit R verbunden, die Wechselspannung zwischen R und S treibt jetzt einen Strom nur durch U-u, der deshalb ca. 73% höher ist.

Um das Netz beim Einschalten nicht mit einem zu hohen Anlaufstrom zu belasten, wird zunächst mit Sternbetrieb eingeschaltet und nach Abklingen des Einschaltstromstoßes auf Dreieckbetrieb umgeschaltet.

[2] Koppelgrößen oder Koppelvariable sind natürliche oder erzeugte(=eingeführte) Kopplungen zwischen den Teilprozessen.

Natürliche Koppelungen ergeben sich durch die Nutzung einer Prozeßvariablen/Prozeß-Zustandsvariablen in mehreren Teilprozessen. Diese P-Variable muß bezüglich EMSR- Stelle bzw. Betriebsmittelkennzeichen demjenigen TP zugeordnet werden, wo sie durch eine Operationsvariable über den Wirkungskreis des zu steuernden Prozesses beeinflußt wird.

Beispiel: "Licht einschalten" ergibt Aussage über "Helligkeit erreicht?")

Das Prozeß-Ablauf-Netz (PAN) liefert von den Transitionen, an denen Verzweigungen stattfinden, natürliche Koppelungen an die aus dem PAN abgeleitete PRAP.Erzeugte, eingeführte Koppelungen ergeben sich, wenn keine natürliche Koppelung möglich ist. Dann ist als Operationsvariable eine Koppelvariable zu "erzeugen, einzuführen", die für alle TP, die diese Information benötigen, eine Prozeßvariable wird. Innerhalb der Ressource sind diese Bit-Variablen im RAM abgelegt, so daß für die formalen Variablen "Output" bzw. "Input" und die instanziierten "Local Static" oder "Address Memory" angegeben werden muß.

![[Note]](../graphics/note.png) |

|

[3] Eine Prozeßvariable heißt dynamisch, wenn sie nur für die Dauer und zum Zweck eines Übergangs ihre Aussage wechselt. Daher sind z.B. bei Flankenerkennungen die nur einen SPS-Zyklus mit dem Wert 1 belegten "Ergebnis"-Variablen dynamischer Natur.

[4]

Die Strom-Meßeinrichtung muß Ihnen entweder einen Analogwert (Einheits-Strom oder Einheitsspannung) liefern, den Sie dann über einen Analog-Digitalwandler weiterverarbeiten oder Sie erhalten schon das Vergleichsergebnis mit dem Soll-Stromwert als Binärgröße. Im ersten Fall müssen Sie eine Vergleicherfunktion mit im PRAP projektieren, im zweiten Fall genügt ein Binär-Eingang.

Aber damit ist es nicht getan! Beachten Sie diese Diskussion in allen Teilen zu diesem Beispiel.